ベイシアは、2022年8月1日(月)から、近畿大学(大阪府東大阪市、学長:細井美彦)が開発したブリとヒラマサのハイブリッド種「ブリヒラ」を、昨年に続きベイシア全店舗で販売します(ベイシアマートを除く)。「ブリヒラ」は近畿大学が開発し、関連会社である株式会社アーマリン近大を介して種苗として販売され、養殖業者が成魚まで育てた魚です。“ブリ”のうまみに“ヒラマサ”の歯ごたえと美しさを兼ね備えた魚で、昨年の販売では大変好評でした。産学連携による本格生産が軌道に乗り、昨年の50,000尾から今年は数量をさらに拡大し、80,000尾を販売します。

◆近畿大学水産研究所が開発

◆近畿大学水産研究所が開発

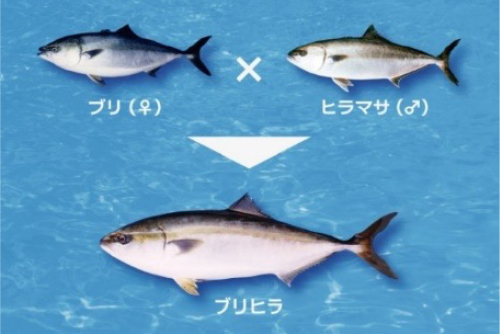

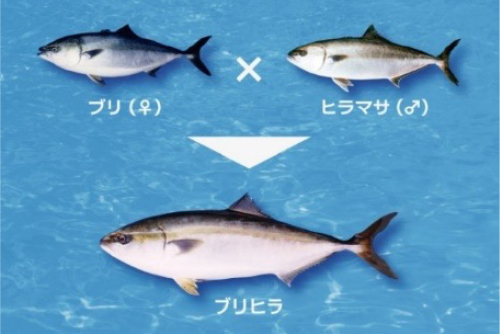

「ブリヒラ」は、養殖用種苗(稚魚)生産技術において世界的な研究機関である近畿大学水産研究所が、異なる魚の性質を受け継ぐ交雑魚研究のなかで、ブリ(雌)とヒラマサ(雄)の交配により開発した近大独自の魚種です。「ブリヒラ」は近畿大学の登録商標であり、「ブリヒラ」の名前が使用できるのは近畿大学産ブリヒラ種苗を用いて養殖したものだけです。

◆ブリヒラの特徴

◆ブリヒラの特徴

ブリの雌とヒラマサの雄の交配によってつくられた、いわばハーフの魚です。ブリはうまみがある魚として多くの方に愛されていますが、身が柔らかく、血合いの割合が多いため、夏場に血合いが変色しやすくなります。一方でヒラマサは血合いが少なく、身質がしっかりしていて見た目にも美しい魚で、特に品質を保持しやすいことから夏に重宝されます。「ブリヒラ」はこの2つの魚種の“いいとこどり”をしたハイブリッド魚種。ブリの“うまみ”にヒラマサの“歯ごたえと美しさ”を兼ね備えた大変おいしい魚で、特に寿司や刺身等の生食に適しています。

◆水産資源の枯渇問題に立ち向かう

人口増加に伴う水産資源の枯渇問題が世界的に懸念されている昨今。近畿大学水産研究所は古くから持続可能な食料供給の方法として「人工種苗による養殖」の研究を進めています。人工種苗とは人工的に生産された養殖用の稚魚や卵のことで、天然資源を減らすことなく、必要な魚を必要な量だけ生み出すことができる持続可能な養殖方法です。ブリヒラは自然界でも稀に自然交配しますが、一般に流通できるだけの量は存在しません。養殖に必要な種苗の量を生み出して提供できるのは、長年の実績により養殖技術で世界をけん引する近畿大学だけの特殊な技術によるものです。生食用の青魚は「変色しにくい」「身質が維持される」「適度な脂の乗りがあっておいしい」という要求を満たす必要があり、ブリヒラは安全な技術でそれらを満たすことが可能です。また、このように本来の天然魚では満たせない条件を満たすことで、食品ロスの低減に貢献したいと考えています。

◆ベイシアの取り組み

ベイシアは近畿大学の関連会社である株式会社食縁と、2017年に「持続可能な養殖水産物普及の協定」を締結し、ブリヒラの大量生産による安価な供給に向けて協力して参りました。

近畿大学産の人工種苗から育てた「近大生まれのブリヒラ」を、2018年に1,000尾、19年に15,000尾、20年に20,000尾と段階的に養殖量を増やし、昨年は50,000尾と、全店販売を賄うだけの一定量、生産することに成功しましたため、本格販売を迎えました。本年はさらに数量を拡大し、80,000尾の販売を予定。より多くの消費者の皆様にお届けすることができるようになりました。2018年より当社がいち早く販売してきたブリヒラは、いまや全国展開の寿司チェーンなどが寿司ネタとして採用するなど人気を博しており、当社でもお客様から非常に高いご支持をいただいています。また、このような「人工種苗による養殖技術」を用いて育てた魚種を積極的に販売することで、食品ロスの低減や水産資源の確保など、地球環境に配慮した取り組みにも貢献したいと考えています。

◆商品詳細『近大生まれのブリヒラ』

●サク(100g)

税込537円

●スライス(6切)

税込429円

●生寿司単品(6貫)

税込734円

●ブリヒラたっぷり生寿司(12貫)

税込950円

●ブリヒラ照り焼き弁当

税込645円(9月発売予定)

※いずれも売り切れ次第終了とさせていただきます。

◆近畿大学水産研究所が開発

「ブリヒラ」は、養殖用種苗(稚魚)生産技術において世界的な研究機関である近畿大学水産研究所が、異なる魚の性質を受け継ぐ交雑魚研究のなかで、ブリ(雌)とヒラマサ(雄)の交配により開発した近大独自の魚種です。「ブリヒラ」は近畿大学の登録商標であり、「ブリヒラ」の名前が使用できるのは近畿大学産ブリヒラ種苗を用いて養殖したものだけです。

◆近畿大学水産研究所が開発

「ブリヒラ」は、養殖用種苗(稚魚)生産技術において世界的な研究機関である近畿大学水産研究所が、異なる魚の性質を受け継ぐ交雑魚研究のなかで、ブリ(雌)とヒラマサ(雄)の交配により開発した近大独自の魚種です。「ブリヒラ」は近畿大学の登録商標であり、「ブリヒラ」の名前が使用できるのは近畿大学産ブリヒラ種苗を用いて養殖したものだけです。

◆ブリヒラの特徴

ブリの雌とヒラマサの雄の交配によってつくられた、いわばハーフの魚です。ブリはうまみがある魚として多くの方に愛されていますが、身が柔らかく、血合いの割合が多いため、夏場に血合いが変色しやすくなります。一方でヒラマサは血合いが少なく、身質がしっかりしていて見た目にも美しい魚で、特に品質を保持しやすいことから夏に重宝されます。「ブリヒラ」はこの2つの魚種の“いいとこどり”をしたハイブリッド魚種。ブリの“うまみ”にヒラマサの“歯ごたえと美しさ”を兼ね備えた大変おいしい魚で、特に寿司や刺身等の生食に適しています。

◆水産資源の枯渇問題に立ち向かう

人口増加に伴う水産資源の枯渇問題が世界的に懸念されている昨今。近畿大学水産研究所は古くから持続可能な食料供給の方法として「人工種苗による養殖」の研究を進めています。人工種苗とは人工的に生産された養殖用の稚魚や卵のことで、天然資源を減らすことなく、必要な魚を必要な量だけ生み出すことができる持続可能な養殖方法です。ブリヒラは自然界でも稀に自然交配しますが、一般に流通できるだけの量は存在しません。養殖に必要な種苗の量を生み出して提供できるのは、長年の実績により養殖技術で世界をけん引する近畿大学だけの特殊な技術によるものです。生食用の青魚は「変色しにくい」「身質が維持される」「適度な脂の乗りがあっておいしい」という要求を満たす必要があり、ブリヒラは安全な技術でそれらを満たすことが可能です。また、このように本来の天然魚では満たせない条件を満たすことで、食品ロスの低減に貢献したいと考えています。

◆ベイシアの取り組み

ベイシアは近畿大学の関連会社である株式会社食縁と、2017年に「持続可能な養殖水産物普及の協定」を締結し、ブリヒラの大量生産による安価な供給に向けて協力して参りました。

近畿大学産の人工種苗から育てた「近大生まれのブリヒラ」を、2018年に1,000尾、19年に15,000尾、20年に20,000尾と段階的に養殖量を増やし、昨年は50,000尾と、全店販売を賄うだけの一定量、生産することに成功しましたため、本格販売を迎えました。本年はさらに数量を拡大し、80,000尾の販売を予定。より多くの消費者の皆様にお届けすることができるようになりました。2018年より当社がいち早く販売してきたブリヒラは、いまや全国展開の寿司チェーンなどが寿司ネタとして採用するなど人気を博しており、当社でもお客様から非常に高いご支持をいただいています。また、このような「人工種苗による養殖技術」を用いて育てた魚種を積極的に販売することで、食品ロスの低減や水産資源の確保など、地球環境に配慮した取り組みにも貢献したいと考えています。

◆商品詳細『近大生まれのブリヒラ』

●サク(100g)

税込537円

●スライス(6切)

税込429円

◆ブリヒラの特徴

ブリの雌とヒラマサの雄の交配によってつくられた、いわばハーフの魚です。ブリはうまみがある魚として多くの方に愛されていますが、身が柔らかく、血合いの割合が多いため、夏場に血合いが変色しやすくなります。一方でヒラマサは血合いが少なく、身質がしっかりしていて見た目にも美しい魚で、特に品質を保持しやすいことから夏に重宝されます。「ブリヒラ」はこの2つの魚種の“いいとこどり”をしたハイブリッド魚種。ブリの“うまみ”にヒラマサの“歯ごたえと美しさ”を兼ね備えた大変おいしい魚で、特に寿司や刺身等の生食に適しています。

◆水産資源の枯渇問題に立ち向かう

人口増加に伴う水産資源の枯渇問題が世界的に懸念されている昨今。近畿大学水産研究所は古くから持続可能な食料供給の方法として「人工種苗による養殖」の研究を進めています。人工種苗とは人工的に生産された養殖用の稚魚や卵のことで、天然資源を減らすことなく、必要な魚を必要な量だけ生み出すことができる持続可能な養殖方法です。ブリヒラは自然界でも稀に自然交配しますが、一般に流通できるだけの量は存在しません。養殖に必要な種苗の量を生み出して提供できるのは、長年の実績により養殖技術で世界をけん引する近畿大学だけの特殊な技術によるものです。生食用の青魚は「変色しにくい」「身質が維持される」「適度な脂の乗りがあっておいしい」という要求を満たす必要があり、ブリヒラは安全な技術でそれらを満たすことが可能です。また、このように本来の天然魚では満たせない条件を満たすことで、食品ロスの低減に貢献したいと考えています。

◆ベイシアの取り組み

ベイシアは近畿大学の関連会社である株式会社食縁と、2017年に「持続可能な養殖水産物普及の協定」を締結し、ブリヒラの大量生産による安価な供給に向けて協力して参りました。

近畿大学産の人工種苗から育てた「近大生まれのブリヒラ」を、2018年に1,000尾、19年に15,000尾、20年に20,000尾と段階的に養殖量を増やし、昨年は50,000尾と、全店販売を賄うだけの一定量、生産することに成功しましたため、本格販売を迎えました。本年はさらに数量を拡大し、80,000尾の販売を予定。より多くの消費者の皆様にお届けすることができるようになりました。2018年より当社がいち早く販売してきたブリヒラは、いまや全国展開の寿司チェーンなどが寿司ネタとして採用するなど人気を博しており、当社でもお客様から非常に高いご支持をいただいています。また、このような「人工種苗による養殖技術」を用いて育てた魚種を積極的に販売することで、食品ロスの低減や水産資源の確保など、地球環境に配慮した取り組みにも貢献したいと考えています。

◆商品詳細『近大生まれのブリヒラ』

●サク(100g)

税込537円

●スライス(6切)

税込429円

●生寿司単品(6貫)

税込734円

●ブリヒラたっぷり生寿司(12貫)

税込950円

●生寿司単品(6貫)

税込734円

●ブリヒラたっぷり生寿司(12貫)

税込950円

●ブリヒラ照り焼き弁当

税込645円(9月発売予定)

※いずれも売り切れ次第終了とさせていただきます。

●ブリヒラ照り焼き弁当

税込645円(9月発売予定)

※いずれも売り切れ次第終了とさせていただきます。